ПРИМЕР_2

Какую расчётную модель ПРИМЕНИТЬ?

Геометрические модели силовых элементов конструкции

При рассмотрении прочности силового элемента на растяжение или (сжатие при небольших значениях параметра гибкости), форма поперечного сечения элемента не оказывает существенного влияния на его прочность. На прочность элемента влияет только максимальный уровень нормальных напряжений, действующих в опасном сечении. Под «опасным» сечением в дальнейшем будем понимать сечение, в котором действуют максимальные напряжения. Другое дело, когда силовой элемент сопротивляется изгибу, кручению, сдвигу. В этом случае форма поперечного сечения имеет определяющее значение не только для свойства прочность, но и для жёсткости, устойчивости и колебаний. Самая распространённая форма модели реального объекта, это брус.

Брусом моделируется любое реальное физическое тело, у которого длина много больше (в 10 и более раз) размеров поперечного сечения тела. Брус, работающий, исключительно на продольную нагрузку, называют стержнем. Брус, работающий исключительно на изгиб, называют балкой.

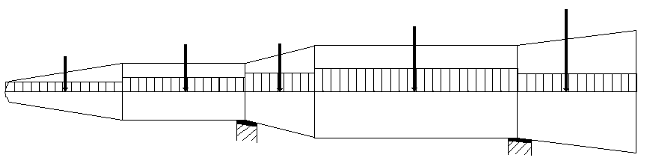

Например, корпус ракеты, при построении расчётной модели с целью определения внутренних силовых факторов сопротивления, моделируется балкой.

Рис. 1. Балочная схема нагружения корпуса ракеты.

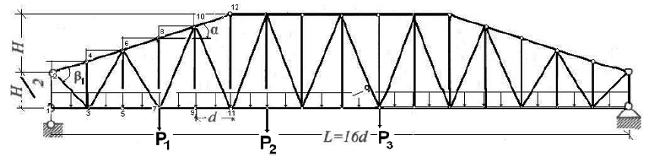

Реальные элементы силовых конструкций любых сооружений, всегда можно моделировать с помощью бруса, или системы брусьев. Шарнирно стержневой системой моделируются такие реальные конструкции, как фермы (рис.2).

Рис.2. Ферма

Рис.2. Ферма

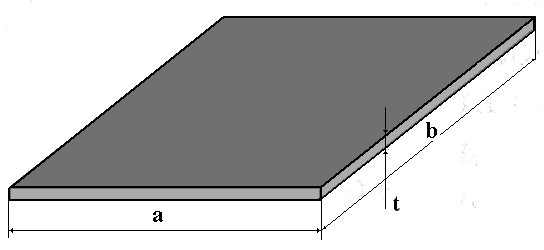

Балочные системы моделируют рамные конструкции. В самолетостроении и ракетостроении применяются такие формы моделей, которые отображают пластинчатые и оболочечные реальные конструкции. Пластинка является частным случаем оболочки с нулевой кривизной (рис.3).

Рис.3. Прямоугольная пластина

Рис.3. Прямоугольная пластина

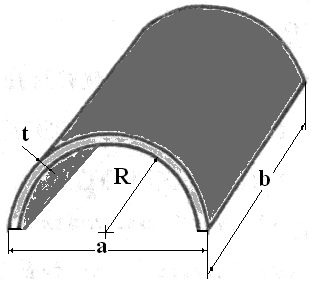

Цилиндрическая и коническая оболочки изготавливаются из плоской «листовой» заготовки. Такие поверхности называются развёртывающимися и имеют нулевую Гауссову кривизну (рис.4).

Рис.4. Цилиндрическая оболочка.

Какую расчётную модель применить в каждом конкретном случае, это решается конструктором расчётчиком, исходя из конкретных конструктивных схем изделий и случаев нагружения! Следует сказать, что в технических вузах "умению" выбирать расчётные модели специально не учат. Освоив базовый сопромат, механику, физику, высшую математику, будущий специалист должен сам выбирать расчётные модели проектируемых изделий!

Физическая модель материала конструкции

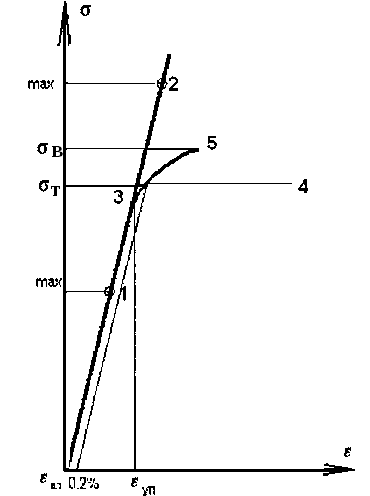

Для каждого материала должна быть известна диаграмма работы материала при растяжении, сжатии, сдвиге. Расчёты проводятся с использованием упругих участков диаграмм работы. Для определения несущей способности детали используется диаграмма идеально упруго пластического тела, или, так называемая диаграмма Прандтля. Для учёта ползучести, или релаксации напряжений могут быть использованы другие реологические модели, например: Фойгта, Максвелла. С помощью этих моделей можно описывать напряжённо деформированное состояние вязкоупругих материалов. В практических расчётах на прочность используется только упругая модель Гука.

σ = Еε , или τ = Gγ , где

σ — нормальное напряжение; Е - модуль Юнга (модуль I рода); ε — относительная деформация;

τ — касательное напряжение; G - модуль сдвига (модуль II рода); γ — угловая деформация.

Для определения несущей способности силового элемента, используется диаграмма Прандтля (диаграмма идеального упругопластического тела). В принципе, не сложно построить диаграмму Прандтля для любого реального материала.

Рис.5. Диаграмма зависимости механического напряжения от деформации при нагружении образца из данного материала.

Рис.5. Диаграмма зависимости механического напряжения от деформации при нагружении образца из данного материала.

В процессе вычисления максимальных напряжений (max) по принятой расчётной модели, можно получить уровень напряжений, меньше предела текучести, а также много больше ( на диаграмме точки 1 и 2)! Ясно, что в действительности, max2 не может реализоваться в элементе конструкции! Фактически это будут напряжения выше предела текучести и ниже предела временного сопротивления! Расчёт несущей способности ведётся по диаграмме Прандтля, т.е. предполагается в расчётной модели максимальные напряжения должны быть равны пределу текучести материала. Проектные и проверочные расчёты предполагают, что максимальные расчётные напряжения не должны превышать предела текучести для модели из пластичного материала и не должны быть выше предела временного сопротивления для модели из хрупкого материала. В любом случае думающий конструктор не допустит, чтобы максимальные напряжения были выше, чем max3 соответствующий упругой работе материала не только модели, но и реальной конструкции!

Модели механических воздействий на элементы конструкции.

Сложнее обстоит дело с нагрузками. Расчёты на прочность по заведомо «неправильным» нагрузкам, (т.е. нагрузкам, определённым не верно), приводит к большим материальным потерям. Автору приходилось решать данную проблему. Смежником были выданы неверные нагрузки, по которым был спроектирован корпус одной конструкции. Спроектированная конструкция по прочности обеспечивала требуемую надёжность, но вот элементы смежника не выдерживали нагрузок, ибо фактические значения их превышали больше чем на три порядка те, что были записаны в технических условиях на проектирование изделия. Пришлось «спасать» конструкцию рядом существенных доработок, что вылилось в дополнительные испытания и, естественно, к дополнительным материальным затратам. В настоящем сайте не приводятся методы расчёта нагрузок, но предполагается, что конструктору нагрузки всегда должны быть известны.

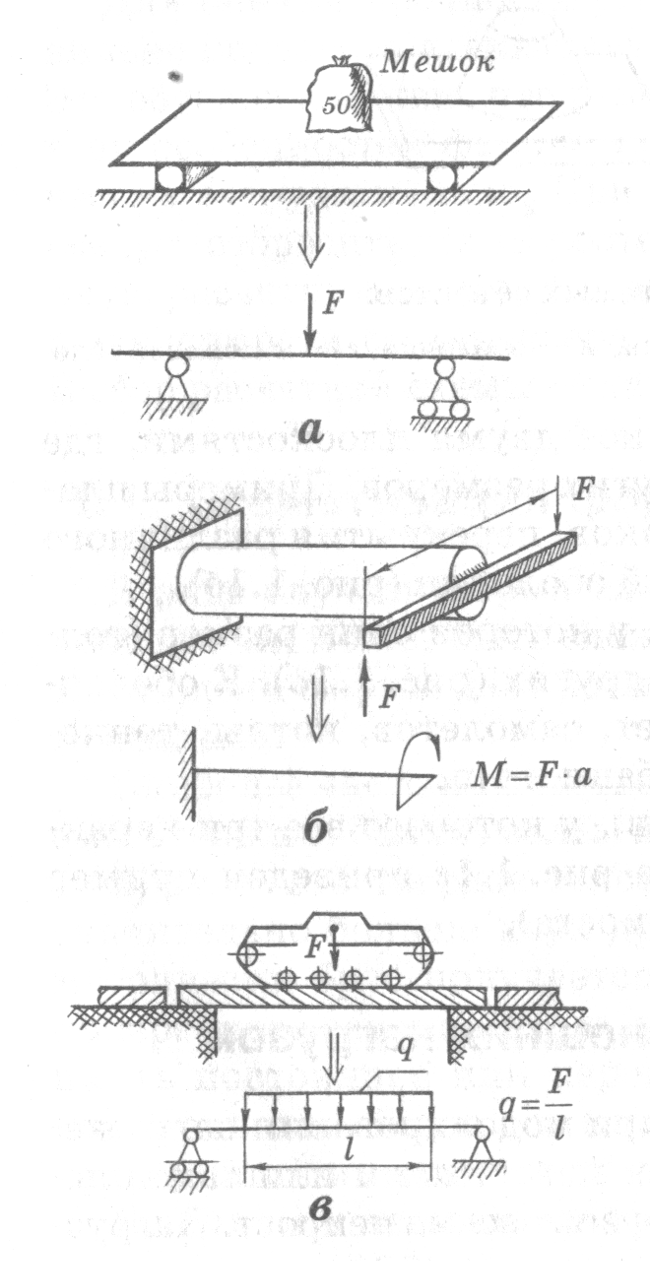

При определении нагрузок на силовой элемент в том или ином случае нагружения, применяются модели силовых воздействий: «точечное» воздействие - сосредоточенная сила. Такая модель принимается в случае, когда площадь, на которой действует нагрузка, мала по сравнению с размерами силового элемента конструкции!

Рис. а)- модель "сосредоточенная сила F, Н"; б)- модель "сосредоточенный момент М, Нм"; в)- модель "погонная нагрузка q, Н/м

Рис. а)- модель "сосредоточенная сила F, Н"; б)- модель "сосредоточенный момент М, Нм"; в)- модель "погонная нагрузка q, Н/м